Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen

Interpretationshilfe zur Effektstärke

Was ist eine Effektstärke (z.B. d )?

Die Effektstärke zeigt in Lernen sichtbar machen in der Regel an, wie gross der Unterschied ist, den ein Faktor (meist eine unabhängige, ursächlich wirkende Variable) auf die Verteilung einer anderen Variablen (meist eine abhängige) auslöst (z. B. Einfluss des Faktors „Feedback der Lehrperson“ auf Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler).

Gekennzeichnet wird dieser Wert u. a. mit d (je nach verwendeter Formel; Hattie verwendet die Formel von Cohen).

Video: Was ist eine Effektstärke?

siehe auch Effektstärke, Berechnung der Effektstärken in der Hattie-Studie - Lesebeispiel Teil I, Berechnung der Effektstärken in der Hattie-Studie - Lesebeispiel Teil II

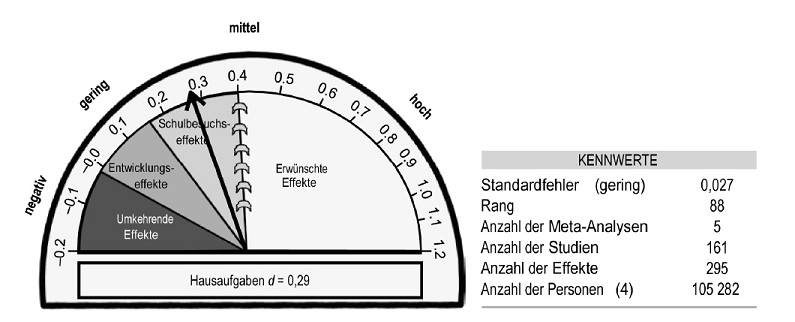

Zur Veranschaulichung der Effekte nutzt Hattie ein Barometer (siehe Abbildung; Hattie 2013, S. 24), welches er in verschiedene Bereiche unterteilt. Diese Bereiche werden nachfolgend, angelehnt an Hatties Ausführungen, kurz erklärt.

Erwünschte Effekte (d > 0,40)

Einflüsse oberhalb d = 0,40 haben die grössten Auswirkungen auf Lerneleistungs-Outcomes der Schülerinnen und Schüler. Hier wird die Lernleistung derart verbessert, dass wir in der realen Welt Unterschiede beobachten können.

Schulbesuchseffekte (d = 0,15 bis d = 0,40)

Typische Effekte durch einen Schulbesuch bewegen sich zwischen d = 0,15 und d = 0,40. Jeder Einfluss innerhalb dieser Zone ist vergleichbar mit dem, was eine Lehrperson in einem typischen Schuljahr erzielen kann.

Entwicklungseffekte (d = 0,00 bis d = 0,15)

Die Zone zwischen d = 0,0 und d = 0,15 entspricht dem, was Lernende vermutlich erreichen könnten, wenn kein Schulbesuch stattfinden würde. Allein schon aufgrund von Reifungsprozessen lässt sich ein Grossteil der Lernverbesserungen zurückführen. Daher können alle Effekte unterhalb von d = 0,15 als potenziell schädlich angesehen werden und sollten nicht umgesetzt werden.

Umkehrende Effekte (d < 0,00)

Umfasst Effekte welche die Lernleistung verringern. Diese sind in jedem Fall unerwünscht.

Wie ist die Effektstärke zu interpretieren?

Hattie spricht bei einer Effektstärke von d = 0,40 von einem Umschlagpunkt, ab dem Effekte z. B. einer Intervention die Lernleistung derart verbessern, dass wir in der realen Welt Unterschiede beobachten können. Es ist allerdings keine magische Zahl, die wie ein Schwellenwert interpretiert werden sollte. Sondern es ist ein Richtwert, um Diskussionen anzustossen, welche Ziele sich Lehrende stecken können, wenn eine Veränderung bei den Lernenden erreicht werden soll.

Hattie empfiehlt bei der Beschreibung von Effektstärken mit Adjektiven wie „klein“, „mittel“ oder „gross“ vorsichtig zu sein. Die Einführung von Interventionen mit kleinen Effekten kann sich z. B. gerade dann lohnen, wenn der Durchführungsaufwand sehr klein ist. Demgegenüber stehen Interventionen mit grossen Effekten, deren Einführung in der Praxis sehr aufwändig sein kann.

Man sollte also nicht ausschliesslich die Grösse eines Effektes betrachten, denn auch kleine Effekte können von Bedeutung sein! Hattie illustriert dies anhand von Beispielen aus der Medizin. So liegt die Effektstärke einer geringen Dosis Aspirin zur Herzinfarktprävention bei d = 0,07. Auch bei diesem sehr kleinen Effekt würden 34 von 1000 Menschen keinen Herzinfarkt erleiden, wenn sie regelmässig geringe Dosen Aspirin einnehmen würden. Auch der Effekt der Auswirkung von Chemotherapie auf das Überleben bei Brustkrebs ist mit d = 0,12 scheinbar klein, zieht in der Realität aber dennoch bedeutsame Konsequenzen nach sich.

Quellen

- Hattie, John A. C. (2013, S. 22ff): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.